En Afrique, dans un paysage informationnel troublé par la rapidité, la viralité, l’émotion et la post-vérité, le fact-checking est érigé en rempart contre la désinformation. Il incarne une « réponse à la crise de l’information et de la démocratie », mais aussi la promesse d’un journalisme factuel restauré, objectivé, au-delà des clivages. Or, cette promesse n’échappe pas à des logiques de pouvoir et d’influence. Le fact-checking, loin d’être une simple réponse journalistique aux désordres de l’information, est devenu un levier stratégique utilisé non plus seulement pour éclairer le public et déconstruire la démagogie, mais également pour orienter, discréditer ou combattre des narratifs et des positions contraires.

Le fact-checking est ainsi pris dans un étau au moment où sa pratique est en pleine expansion à l’échelle mondiale. Fin juillet 2025, Reporters Lab – un centre de recherche sur le journalisme de la Sanford School of Public Policy de l‘université de Duke aux États-Unis – qui recense en temps réel les projets de fact-checking, avait répertorié 443 initiatives actives de fact-checking à travers le monde.

En Afrique francophone, où les organisations de vérification de faits foisonnent, une vingtaine d’initiatives de fact-checking (chiffre non exhaustif ) ont été identifiées à la même période, d’après ODIL, la plateforme des initiatives de lutte contre la désinformation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). « Longtemps en retrait par rapport à la région anglophone, l’Afrique francophone a amorcé tardivement le virage du fact-checking. L’essor des réseaux sociaux et un accès de plus en plus facile à l’internet ont favorisé la propagation massive de fausses informations. Face à ce phénomène grandissant, de nombreuses rédactions francophones ont pris conscience de l’urgence, parfois sur le tard, et ont mis en place des cellules dédiées à la vérification des faits », fait observer le journaliste et chercheur sénégalais Assane Diagne, qui a lancé la toute première initiative de fact-checking d’Afrique francophone en 2015 à travers le bureau d’Africa Check pour l’Afrique francophone à Dakar, au Sénégal.

Au-delà des rédactions, d’autres acteurs, (ONGs, agences de développement, médias, ambassades) se sont engagés dans la promotion et la diffusion du fact-checking, notamment par le biais de formations ou par l’octroi de financements en soutien à des initiatives de lutte contre la désinformation.

Le fact-checking, en tant que genre journalistique, est plus qu’une vérification routinière. Il exige, de la part de ses praticiens, un rapport nouveau à l’information avec un souci pour la qualité de ce qui est servi à un public de plus en plus critique envers l’offre médiatique. Les fact-checkers souscrivent scrupuleusement à un ensemble de principes standardisés par des organisations dont le Réseau international de fact-checking (IFCN, pour International fact-checking network) et le Réseau européen des vérificateurs de faits (EFCSN). En substance, ces principes interdisent aux organisations membres tout lien ou expression d’affinité avec un parti politique. Ils leur proscrivent également de prendre position sur des sujets politiques, à l’exception des cas justifiés par un souci de transparence ou d’exactitude dans le débat public. Concernant leur financement, les organisations de fact-checking sont soumises à une exigence de transparence. Elles doivent préciser de manière explicite toute source de soutien, qu’elle provienne d’entités étatiques, d’organismes nationaux ou internationaux, ou d’acteurs politiques. Souvent, la plupart de ces principes sont ignorés ou bafoués par de nombreuses initiatives de lutte contre la désinformation, ce qui ouvre la brèche à des formes de détournement et d’instrumentalisation susceptibles de brouiller et de discréditer la pratique alors que le « fact-checking donne une sorte de crédit à l’activité journalistique en ce moment », appuie le chercheur sénégalais Samba Dialimpa Badji de l’Oslo Metropolitan University en Norvège.

L’instrumentalisation du fact-checking désigne, dans le cadre de la présente analyse, l’ensemble des conceptions et pratiques par lesquelles des acteurs politiques, médiatiques, institutionnels, citoyens mobilisent les codes et les missions de cette pratique journalistique pour des intérêts particuliers : délégitimer un adversaire, construire un narratif favorable ou à dissimuler des centres d’intérêts. Plusieurs raisons expliquent cette instrumentalisation, mais la première d’entre elles se rapporte à une pratique dévoyée du fact-checking, à contre-sens des codes édictés.

Selon Assane Diagne, l’instrumentalisation du fact-checking tient notamment à ses exigences en temps et en ressources, que de nombreuses rédactions francophones peinent à mobiliser en raison de modèles économiques fragiles, souvent incompatibles avec une réelle indépendance éditoriale. « La crise économique des médias sénégalais en est une illustration. Cette précarité expose les journalistes à diverses formes de manipulation, qu’elles émanent d’acteurs politiques, religieux ou économiques, et peut les pousser à accepter des financements douteux ». Le risque ne s’arrête pas là, prévient Diagne : « À l’échelle internationale, plusieurs pays non africains manifestent un intérêt croissant pour les initiatives de vérification sur le continent. Or, l’information étant un levier de pouvoir et d’influence, ces ingérences pourraient compromettre l’indépendance du fact-checking local, en le réduisant à un simple outil d’influence ».

Limites et risques d’instrumentalisation du fact-checking en Afrique francophone

D’après Samba Dialimpa Badji, pour des motivations financières, le fact-checking intéresse un certain nombre d’organismes à travers la région. « Ils peuvent avoir l’idée de lancer des activités ou des rubriques de fact-checking pour attirer des financements sans être vraiment convaincus de la nécessité de faire du fact-checking et ça peut donc créer une sorte de conflit d’intérêts, surtout si c’est des médias commerciaux », fait-il observer, ajoutant : « Parce que s’ils font du fact-checking qui dépend uniquement du financement des bailleurs, ça peut parfois apporter des biais éditoriaux parce qu’ils vont se caler sur les lignes de ceux qui financent ».

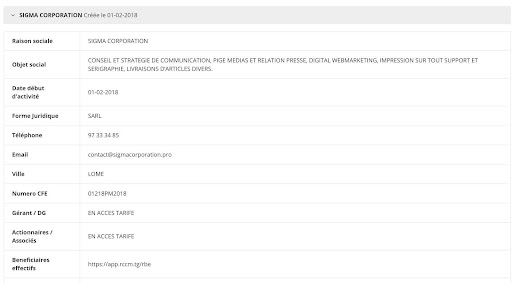

Au nombre des initiatives qui se prévalent des atouts du fact-checking, il y a Africheck, dont la dénomination tend à créer la confusion avec Africa Check, l’organisme panafricain de vérification des faits. Fondée en 2024, Africheck se donne pour mission « la surveillance, la sensibilisation des internautes en faveur d’une lecture critique de l’information et la vérification des faits (…) dans la consommation des médias numériques ». Les sujets de fact-checking traités par ce site portent sur l’actualité chaude des pays d’Afrique francophone. Ils relèvent, à l’analyse, parfois moins d’une démarche de vérification rigoureuse que d’une logique de communication favorable aux régimes politiques au pouvoir. Dans les faits, Africheck est un produit de Sigma corporation, une agence de communication basée au Togo qui a commencé ses activités le 1er février 2018.

Capture d’écran du site du Centre de Formalités des Entreprises (CFE) Togo

Le nom de domaine africheck.africa a été enregistré par Sigma Corporation le 15 novembre 2023 et mise à jour le 31 janvier 2025.

Cette démarche, qui emprunte les codes du fact-checking pour servir comme prestataire d’agendas de communication, n’est pas une première. Bien avant Africheck, la plateforme Owonews s’était engagée dans une entreprise similaire entre 2020 et 2022. La formulation même de sa mission en révélait l’ambiguïté : « Cabinet de conseil en fact-checking, entrepreneuriat et communication politique ».

Fact-checking de façade

Dans les pays en conflit, le fact-checking est mobilisé dans la guerre des récits entreprise par les États. En République démocratique du Congo (RDC), où un conflit oppose le gouvernement congolais à un mouvement politico-militaire, l’ensemble des médias du pays a été invité à soutenir l’armée « en adoptant un narratif sur les prouesses des forces armées et à ne debunker que toute information en sa défaveur ». C’est ainsi que le desk Fact-checking de l’Agence congolaise de presse (ACP), créé en 2024, a été mis au pas dès le 25 janvier 2025, quelques jours avant la prise de contrôle de la ville de Goma.

« L’ACP c’est une grande Agence au niveau national et qui facilite surtout les forces armées de la RDC à faire passer ses communications. Au regard de l’organisation que j’ai trouvée avec le service fact-checking, je me suis dit : pourquoi ne pas travailler ensemble pour contrer l’armée numérique rwandaise qui a tendance ces derniers temps à désinformer la population », déclarait le Lieutenant-Colonel Guillaume Ndjike cité par l’agence le 25 janvier 2025.

Comme en RDC, au Mali, la télévision nationale ORTM s’emploie, elle aussi, à « Démêler le vrai du faux » comme le clame le nom d’une de ses émissions. Lancé en octobre 2023, ce programme hebdomadaire qui a fait long feu s’était donné pour ambition de déconstruire les fausses informations ciblant les forces armées maliennes.

Au Burkina Faso, les médias publics sont également mobilisés pour accréditer la communication gouvernementale sous le sceau du fact-checking. Cela a surtout été constaté après des attaques terroristes d’envergure ou des exactions attribuées aux forces de défense et de sécurité selon Human Right Watch. Il s’agit alors, dans le premier cas, de faire passer les informations sur les attaques pour de la désinformation ; et dans le second, d’accuser les organisations de défense des droits humains de vouloir ternir l’image du pays, en disqualifiant les récits relatifs aux massacres ou aux abus sous l’étiquette de fake news. On est dans du « fact-washing« entendu ici comme le blanchiment des faits consistant à présenter des informations réelles de manière détournée à des fins de manipulation. Ce « blanchiment« des faits est intensifié par des cyberactivistes, notamment à travers le dispositif d’influence interne connu sous le nom de Brigade d’intervention rapide de la Communication (BIR-C).

Fact-checking et médias de service public

Au Bénin, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, des médias de service public ont mis en place des desks de fact-checking ces dernières années. Des fact-checkers de ces rédactions, interrogés dans le cadre de cette analyse, reconnaissent que leur liberté éditoriale est encadrée par des considérations institutionnelles en lien avec les intérêts des États. Au sein de l’Agence ivoirienne de presse, « le choix des affirmations à vérifier s’opère selon des critères journalistiques : viralité d’une information, potentiel de désinformation, préjudice pour les citoyens, enjeux de sécurité ou de cohésion sociale. Toutefois, cette autonomie est modulée par la nécessité d’alignement avec les priorités institutionnelles notamment les thématiques sensibles touchant aux hautes autorités, à la souveraineté ou aux politiques stratégiques de l’État qui sont ou seront traitées avec prudence, même lorsqu’un fact-checking s’impose », témoigne Hubert-Armand Assin, journaliste et coordonnateur de la rubrique fact-checking au sein de ce média. D’après la journaliste sénégalaise Ndèye Fatou Diery Diagne, cela illustre, malgré tout, les équilibres parfois subtils entre exigence de rigueur journalistique et perception éditoriale dans un média de service public. « Par exemple, nous avions effectué une vérification qui mettait en doute une déclaration faite par Aminata Touré, alors Envoyée spéciale du président de la République. La conclusion de notre travail ne correspondait pas nécessairement à la posture attendue vis-à-vis d’une figure proche du pouvoir. Finalement, la rédaction a accepté de publier la vidéo de vérification, sans intervention sur le fond. Cela a sans doute été facilité par le fait que le sujet était d’ordre social et non strictement politique », raconte Diery Diagne qui anime la rubrique de fact-checking du site du quotidien sénégalais de service public, Le Soleil.

Au sein de La Nation, le quotidien béninois de service public, les journalistes du desk fact-checking qui « (travaillaient) très peu sur les déclarations des personnalités publiques » ont dû finalement arrêter de le faire. « Le plus souvent, ce sont les patrons qui refusent pour ne pas qu’on leur crée de « problèmes ». Du coup, nous avons arrêté d’en proposer. C’est un repli stratégique, ça ressemble à de l’autocensure », d’après le journaliste Ariel Gbaguidi qui travaille au sein de ce média.

Ce type de « fact-checking de confirmation » s’inspire parfois des codes du journalisme de vérification sans en respecter les exigences fondamentales. De notre observation, plusieurs contenus examinés tirent des conclusions précipitées, souvent sans preuves solides. Cette faiblesse est particulièrement visible dans cet article de « fact-checking » de l’Agence congolaise de presse, qui ne fournit ni le lien vers l’information démentie, ni le contexte de sa diffusion. Or, dans une démarche de fact-checking rigoureuse, la transparence est essentielle : le lecteur doit pouvoir vérifier lui-même les sources et arriver aux mêmes conclusions. Ce manque de rigueur se retrouve également dans l’émission « Démêler le vrai du faux« diffusée par l’ORTM le 21 septembre 2024 (à partir d’1h07min).

En outre, certains gouvernements sont accusés d’utiliser le fact-checking pour légitimer des récits officiels ou censurer des voix dissidentes, sous couvert de lutte contre la désinformation. Dans cette tribune publiée en février 2025 dans le média sénégalais Le Quotidien, le journaliste Bachir Fofana, expose comment la vérification des faits est devenue un outil de propagande gouvernemental au Sénégal : « Les organes du service public de l’information ont mis en place, depuis l’arrivée de Pastef aux affaires, leurs services de fact-checking pro-gouvernementaux. L’Agence de presse sénégalaise (APS), le quotidien national Le Soleil, et même la Radiotélévision sénégalaise (RTS), ont tous aujourd’hui un service qui sert plus d’outil de propagande que d’instrument de vérification des informations ».

Des acteurs non spécialisés forment des journalistes

On observe une tendance croissante à la mobilisation du label « fact-checking » par des organisations dont ce n’est ni le cœur de métier, ni une spécialité journalistique qui leur est reconnue. Par exemple, plusieurs acteurs de la société civile au Cameroun, dont la mission principale ne concerne pas la vérification d’information, s’engagent pourtant dans la formation de journalistes sur cette pratique exigeante. À titre d’exemple, l’organisation Un Monde Avenir, dédiée à la défense des droits humains et à la promotion de la citoyenneté, a organisé en juillet 2021, une session de formation sur le fact-checking, le droit numérique et le journalisme citoyen, couvrant sept régions du pays. Si l’initiative peut sembler louable, elle soulève toutefois des questions méthodologiques. Sur son site, Un Monde Avenir dispose même d’une rubrique intitulée « Fact checking« , mais celle-ci ne répond ni aux standards techniques du genre, ni à une démarche rigoureusement structurée. Les contenus proposés se limitent à des comptes rendus d’ateliers et à des bulletins trimestriels, sans traçabilité claire des informations vérifiées, ni transparence sur les sources ou les outils de vérification utilisés.

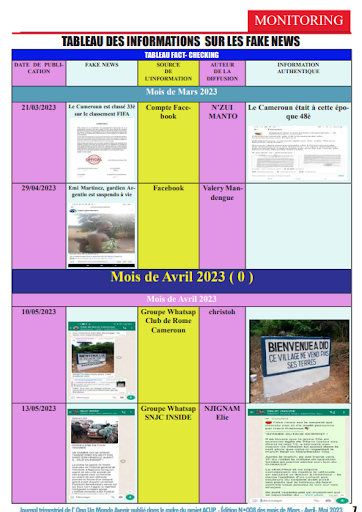

Dans le numéro du 11 août 2023, on retrouve une section « Monitoring » contenant un tableau censé recenser les fake news identifiées. Ce tableau se compose de cinq colonnes : date de publication, fait vérifié, source, auteur et « information dite authentique ». Pourtant, ce format réduit la vérification à une présentation statique, loin des standards journalistiques du fact-checking qui exigent contexte, preuve, contradiction et possibilité de relecture critique. Aïcha Pepouomi, chargée de communication de l’organisation, reconnaît que ces données sont publiées tous les trois mois dans un bulletin interne, une démarche informative, certes, mais qui n’en constitue pas une vérification complète et indépendante.

Une capture d’écran de la rubrique Monitoring sur le Tableau des informations du dernier journal trimestriel d’ Un monde avenir

En mars 2025, l’Agence d’information du Burkina (AIB) avait publié une dépêche s’inscrivant dans une logique de « fact-washing », niant l’existence d’une opération militaire dans la localité de Solenzo, à l’ouest du pays, au cours de laquelle des civils de la communauté peule avaient été massacrés. Dans les jours qui ont suivi, cette version officielle a été systématiquement relayée par la Brigade d’intervention rapide de la communication (BIR-C), qui a progressivement enrichi le récit initial en y introduisant un narratif évoquant un complot visant à déstabiliser le pays. Ce scénario semblait construit pour discréditer les témoignages et les alertes émanant d’acteurs indépendants.

Le 20 février 2025, Elections Cameroon (Elecam), l’entité chargée d’organiser les élections au Cameroun, a lancé une page Facebook dédiée à la vérification de faits, baptisée Elecam Fact-checking. Officiellement conçue pour contrer la désinformation électorale, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de mobilisation du fact-checking par des acteurs institutionnels. Les publications relayées sur cette plateforme ciblent principalement des contenus – textes, images, vidéos – qualifiés de faux, en lien direct avec le processus électoral. Cette appropriation technique du fact-checking par une entité étatique, dont le mandat est par ailleurs directement lié aux élections, soulève des interrogations fondamentales quant à son indépendance éditoriale et à sa capacité à exercer un regard critique sur sa propre action.

En Côte d’Ivoire, la Commission Électorale Indépendante (CEI) a lancé la page Facebook « CEI Alerte Fake News » pour contrer les fausses informations liées au processus électoral. Si cette initiative traduit une volonté de transparence, elle interroge sur la légitimité d’une autorité électorale à endosser un rôle de vérificateur, au risque de brouiller la frontière entre communication institutionnelle et neutralité éditoriale.

Le paysage se complexifie davantage avec l’arrivée de plateformes comme FactCheck.cm, présentée comme non partisane et à but non lucratif, mais qui arbore le logo officiel de l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication (ANTIC). Ce rattachement à un organe étatique renforce les soupçons d’un contrôle indirect, voire d’une instrumentalisation. En se réclamant du fact-checking tout en étant adossé à une structure gouvernementale, le risque est grand que la vérification des faits devienne un outil au service de la communication politique, plutôt qu’un contre-pouvoir informationnel indépendant.

Ainsi, dans le contexte camerounais ou ailleurs en Afrique francophone, la prolifération d’initiatives de fact-checking portées par des institutions non spécialisées – voire affiliées à l’État – interroge sur la neutralité, la rigueur et l’authenticité de ces démarches. Le danger réside dans la banalisation du label « fact-checking », utilisé non pour garantir l’exactitude et la transparence, mais pour légitimer des récits officiels ou orienter l’opinion publique sous couvert de neutralité.

Enjeux (géo)stratégiques

Le débat public en Afrique francophone est traversé par une lecture manichéenne du système international. Cette grille oppose un « Sud global » dominé à un « Occident » impérialiste. La Russie déploie depuis quelques années un récit de communauté de destin avec des pays du Sud, notamment en Afrique. Elle revendique, à travers l’alliance des BRICS, le rôle leader d’un ordre mondial « plus impartial et multipolaire ». Cette configuration géopolitique confère à l’influence informationnelle une fonction stratégique : celle de modeler les opinions publiques d’États tiers en faveur des positions défendues par une puissance extérieure.

L’instrumentalisation du label du fact-checking à des fins de propagande, dans le cadre de logiques de rivalités géopolitiques entre les puissances est de plus en plus prégnant sur le continent africain.

Pour gagner les « cœurs et les esprits » des populations sahéliennes, l’acteur étatique russe intensifie ses ingérences informationnelles à travers des initiatives de formation médiatique présentées comme des actions de lutte contre la désinformation. Au Mali, l’École russe du journalisme de Bamako – sans locaux identifiables – donne des cours en ligne hébergés sur Yandex Disk . Ces sessions, destinées à des journalistes et blogueurs maliens, sont principalement axées sur la reprise des positions officielles russes, dissimulées sous l’étiquette de vérification des faits.

Au Burkina Faso, la stratégie est plus localisée : l’agence de presse African Initiative, levier d’influence informationnelle de la diplomatie publique russe en Afrique y organise des formations en présentiel au fact checking, animées par des formateurs burkinabè. Le 27 septembre 2024, dans le cadre de son Université des jeunes leaders politiques – dont l’objectif affiché est de former idéologiquement et politiquement une jeunesse capable de devenir demain de « véritables hommes d’État, de vrais politiciens » – la branche locale de African Initiative, enregistrée sous le nom d’Association russo-burkinabè African Initiative, a organisé une session de formation sur la désinformation et le fact-checking. L’atelier, destiné à une centaine d’étudiants, blogueurs et journalistes, a été présenté comme un levier pour renforcer la capacité des jeunes à « défendre l’Afrique contre les offensives médiatiques hostiles »

« Au regard des enjeux du moment, où la guerre se joue aussi sur le terrain de la communication, l’objectif de cette formation est de mieux aguerrir les jeunes leaders pour faire face à cette horde de faux médias qui tentent, vaille que vaille, par la désinformation, de déstabiliser surtout les pays africains », a soutenu Soumaila Ayo Azenwo, président de l’association.

Cette posture résonne avec une dynamique plus large de redéfinition des normes de vérification des faits, promue par Moscou. En novembre 2024, le Global Fact-Checking Network (GFCN) est lancé à l’initiative du ministère russe des Affaires étrangères. Présentée comme une alliance internationale de vérificateurs de faits et de médias « alternatifs », l’initiative a pour objectif de « contrer les actions destructrices de l’Occident en utilisant » avec un « propre programme constructif », selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères elle se positionne ainsi à contre-courant de l’International Fact-Checking Network (IFCN), reconnu pour son indépendance institutionnelle et non affilié à un quelconque État. Les fondements, missions et principes de l’IFCN ont été élaborés collectivement par des organismes indépendants de fact-checking issus de différentes régions du monde, garantissant une gouvernance pluraliste et non étatique du secteur.

Derrière cette offensive informationnelle qui puise dans la doctrine « Maskirovka » (маскировка), deux objectifs se dessinent : delégitimer les initiatives de vérification indépendantes, accusées de pratiquer une « pseudo-vérification biaisée des faits », et neutraliser les récits pluriels issus des médias internationaux, régulièrement qualifiés de désinformation au service d’intérêts occidentaux. Le fact-checking devient ainsi un instrument géopolitique, au service d’une bataille de narratifs.

Dr Laurent Delaure Faton, enseignant en communication à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin, observe que le fact-checking, dans de nombreux cas, ne sert plus uniquement à vérifier l’exactitude des faits. Il est désormais instrumentalisé par divers acteurs, tant locaux qu’internationaux, dans le cadre de stratégies d’influence menées par certaines puissances.

Dans leur analyse intitulée De quoi la guerre de l’information dans le Sahel central est-elle le nom ?, les chercheurs Legrand Bah Traoré et Valdez Onanina, insistent sur une prise de conscience urgente du risque d’instrumentalisation du fact-checking « qui représente un danger réel dans un contexte où la guerre des narratifs domine les faits ». Bah et Onanina soulignent que « si l’occasion est donnée à des acteurs politiques ou économiques d’utiliser la lutte contre la désinformation pour légitimer leurs agendas au détriment de la vérité, cela peut davantage éroder la confiance du public en vers les médias et risque de détourner l’objectif premier du journalisme : fournir une information impartiale et factuelle. Dans une telle situation, l’opinion publique pourrait être façonnée non pas sur des faits vérifiés, mais sur des opinions stratégiquement construites, renforçant la polarisation sociale et politique ».

Accentuation de la défiance envers les fact-checkers

Le fact-checking doit encore relever un défi important : celui de s’imposer à un public dont les logiques de perception de l’information et des faits reposent sur des systèmes de croyance comme l’évoque cette étude comparative publiée le 24 juillet 2024. Les auteurs de l’étude soulignent que, même lorsque les fact‑checkers sont rigoureux, le public tend à se méfier des sources lorsqu’elles remettent en question des croyances individuelles.

Ainsi, ces velléités d’instrumentalisation du fact-checking portent atteinte à la crédibilité des médias spécialisés, notamment lorsqu’elle est associée à des agendas politiques ou géopolitiques. Cela réduit l’impact des fact‑checkers, affaiblit leur autorité morale et alimente la polarisation, chaque groupe pouvant accuser les vérificateurs de partialité. Ce phénomène nuit à l’efficacité des initiatives anti‑désinformation, freine leur propagation (effet de saturation) et rend plus complexe l’établissement d’un terrain commun de faits vérifiés essentiel pour le débat public et la cohésion sociale .

De plus, dans un contexte africain où les capacités humaines et financières des structures de fact‑checking sont limitées, les fausses associations et les campagnes d’influence entament progressivement la confiance du public et échouent à protéger les communautés les plus vulnérables. Wenceslas Mahoussi, spécialiste béninois en information et communication craint de « lourdes conséquences » pour les fact-checkers et la société. « Si le fact-checking est instrumentalisé pour modifier la réalité et pour tordre le cou à l’intégrité de l’information, cela va de soi que nous ne puissions pas avoir un débat public saint, une gouvernance assez cohérente dans la société parce que l’instrumentalisation du fact-checking par les médias, c’est une manière de désinformer. On ne peut pas prendre le fact-checking qui est une solution contre la désinformation pour l’instrumentaliser. On ne va plus croire les éléments donnés par les fact-checkers, on ne va pas discerner le débat public, on ne va plus, après, faire le débat sain qu’il faut pour dégager les tonalités dans la société ».

L’un des principaux dangers de cette instrumentalisation est la perte de confiance générale envers tous les acteurs de l’information. Lorsqu’un outil censé garantir la vérité est détourné pour manipuler, il devient difficile pour le public de distinguer les sources fiables des propagandistes. Ce brouillage affaiblit le débat démocratique, marginalise les voix critiques et ouvre la voie à une domination de la communication par les acteurs les mieux organisés, souvent au service d’intérêts politiques ou étrangers.

Cliquez ici pour en savoir plus

La Plateforme africaine des fact-checkers francophones (PAFF) est une initiative éditoriale qui regroupe plusieurs organisations médiatiques pionnières dans le domaine de la vérification des faits en Afrique dont Africa Check (Bureau Afrique francophone – Sénégal), Badona (Benin), Balobaki Check (RDC), Benbere Verif (Mali), Centrafrique Check (Centrafrique), Congo Check (République démocratique du Congo), DataCheck (Cameroun), FasoCheck (Burkina Faso), Ivoire Check (Côte d’Ivoire) et TogoCheck (Togo)

Balobaki Check est une structure non partisane qui veut promouvoir l’exactitude de l’information dans le débat public en République démocratique du Congo afin de renforcer notre démocratie à travers des formations de journalistes, l’éducation aux médias et des contenus de qualité pour lutter contre les messages de haine et les fausses informations (Fakenews) au sein des communautésAvez-vous remarqué une information qui semble douteuse sur les réseaux sociaux ?

0 commentaires